道德经中说:“为天下溪,常德不离;常德不离,复归于婴儿。”意为人常处谦下之德,犹如深溪聚水一般,则真德自然常在,真德常在命体也会随之得到再造,性命渐渐由后天复返先天,让人返回到原有的赤子之心,以达纯真的境界,此即“返璞归真”。

以前读这段话我只理解字面的意思,在见到王锡良先生之后我才终于切身实地感受到了“常德不离,复归于婴儿”的境界。

“如果你有机会,一定要见见王锡良先生,在他的身边你可以真正感悟到心静如水,这是真正的大师风范。”在我毛毛躁躁或者骄傲自满之时,父亲常会跟我说这句话。“说得这么玄也不知道是真的假的。”我往往暗自嘀咕。

2011年年末,景德镇老汽车站举办了一场艺术家活动,王锡良先生作为特邀嘉宾出席了那场活动。我也终于有缘得见王锡良先生。那时他的身边簇拥了一群人,我只能远远得看着他。他安静祥和,脸上始终挂着微笑。举手投足,言谈举止之间已经形成了一种气场——这种气场就像山谷之中的一汪湖水,静得让人不忍投下一枚石子破坏它的意境。因为当你看着他时,自己也会感觉平静。

那时候他已经90岁了,面对前来找他合影的群众他从不拒绝,一直笑呵呵地站在那甘当合影“道具”。这一站就是十几分钟,直到他的亲人怕他站累了,才出面婉言拒绝了前来合影的群众。我暗道:原来这就是王锡良先生,父亲诚不欺我。

1、时隔8年,终得见

自那次见过王锡良先生后,我就更加想近距离与他交流,聆听他的教诲了。但是由于种种原因,去拜访王锡良先生的计划一再被搁置。直至今年春节,我再一次向父亲提起希望去见见王锡良先生,与他老人家当面交流。父亲于是答应今年给王锡良先生拜年的时候把我带上。

正月初六早上十点半,天空下着小雨,我们如约来到王锡良先生家中。王锡良先生和他的三公子王璜先生接待了我们。时隔八年,我终于有机会近距离接触到王锡良先生了。

王锡良先生今年已经98岁高龄了,但他的双眼炯炯有神,听觉仍旧灵敏,说话虽然又轻又慢,但是吐字清晰。他的额头非常光滑,没有皱纹。笑起来一口漂亮的牙齿,一颗未掉。(当然我不确定是不是假牙)如果一定要在他身上找到岁月的痕迹,那恐怕只能从那满头的银发和面上星星点点的老年斑中得到些许证据。

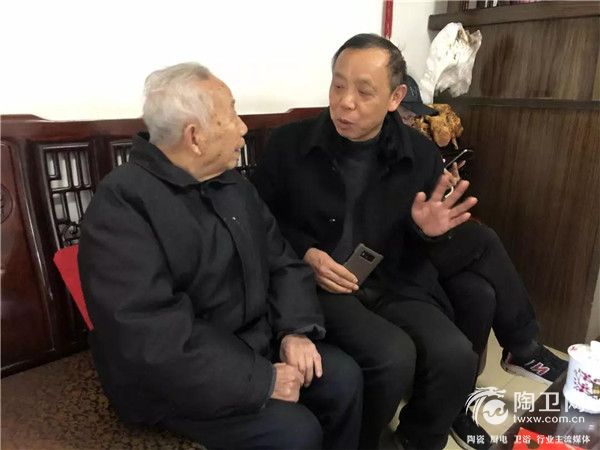

▲王锡良先生(左)翻阅陶卫网总裁喻镇荣先生文选《喻文观止》

这次跟王锡良先生见面感觉跟上次不太一样,但我又说不出来哪里不一样。后来回来想了很久我才恍然大悟。

上一次见王锡良先生,他给我一种平静如水的气场,这种气场虽然无形,但是却感觉是真实存在的。但这一次见面,这种气场消失了。王锡良先生已经跟周围的环境融为了一体,他就像是一位普通的老人在过年期间接待来拜访他的宾客。

从我进门到离开,我完全忘记了我眼前的这位老人是一位德艺双馨的国宝级的艺术家,我完完全全就把他当成了一位普通的长者。或许这就是老子所说的“为天下溪,常德不离。常德不离,复归于婴儿。”的状态。

2、久未谋面的长者

“王老师,我2007年和2009年春节期间都来向您拜过年,不知道您记不记得?09年那次,景德镇陶瓷大学的周健儿校长还邀请您去讲课,他那次引用了蔡元培的‘大学非大楼之谓也,乃大师之谓也。’令我印象深刻。”父亲首先说道。

王锡良先生笑着补充了一句:“周健儿校长和秦锡麟校长以前是会时常来我这。”

“这是我的儿子喻月明,他对您敬仰已久,一直吵着要来看看您。”父亲说道。

王锡良先生听了特地侧过身来跟我再次打了个招呼,我又跟他提起了2011年远远看见他的那个情景。虽然是第一次跟王锡良先生近距离交谈,我一点也没有觉得拘束。他就像是一位久未谋面的长者,让人倍感亲切。

▲喻镇荣(左)王锡良(中)喻月明(右)

不知道老人是不是都对久远的事情印象更深,当父亲问及他小时候学艺的情景时,他便像是打开了话匣子,缓缓道来。他说话的节奏很好,只有一个小小的习惯,就是每说几句话就会轻轻地吸一下鼻子,除此之外他几乎很少需要停顿下来思考。

随着交谈的内容越来越多,我对老先生的敬佩之情也越来越高。老先生让我感到敬佩的第一点是他的感恩的心以及乐观向上的精神。通常像到了他这个年纪的人,在想当年时难免会说上一句:“那时候条件苦啊。”而王锡良先生则恰恰相反,在谈话的过程中他不下四次提到:“那时候的条件还不错。”

3、艺术文化氛围不错

王锡良先生出生在景德镇,祖籍是安徽黟县人。他的爷爷是一名商人,父亲是一名选瓷工人,而他的亲叔叔王大凡先生是珠山八友之一,是响当当的人物。王锡良14岁起就跟着王大凡学艺。王大凡的技艺高超,大女婿是毕渊明。毕渊明由于擅长画虎,雅号“毕老虎”,是老一辈的中国陶瓷美术大师。因此当时王锡良先生家里的艺术氛围非常浓。

王锡良先生回忆说那时候家里经常会有很多人围着桌子探讨画画,珠山八友的刘雨岑先生以及王琦先生是座上常客。王锡良回忆时更多地说的是刘雨岑先生及王大凡先生的为人,而不是他们的技艺。现在想来王锡良先生的为人处世应该受这两位大师的影响比较大。

其次,那时候景德镇的街上连电灯都没有通,但是王大凡家却是有电灯的。这在当时给王锡良提供了很好的学习条件。王锡良回忆说那时候晚上十点家里会准时熄灯,熄灯前大家都会抓紧时间画画。

4、单位条件不错

因为王大凡擅长画的是人物,所以王锡良也是从画人物开始学起。出师后20多岁的王锡良便进了轻工部陶瓷研究所,一干就干到70岁退休,再也没有换过第二份工作。

由于工作的原因,那时候人物画不一定好卖,王锡良便转而开始画山水,画山水画就需要经常出去写生。“那时候单位条件很好,陶研所不用批量生产,只需要创作。所以时间上允许我慢慢地画。”王锡良先生如是说道。

5、家庭条件不错

“家里也有条件,老婆和妈妈很支持我的创作。他们对我说家里的事情不用管。我当时有6个小孩,都由我的老婆和母亲照顾,我可以一心一意出去写生。”

王锡良的家人非常支持他的工作,家务事基本不用他操心。单位不催作品,家人支持工作,使得王锡良能够静下来心无旁骛地搞创作。王锡良先生非常感恩母亲和夫人对他的支持,因此与夫人的感情一直非常好。晚年时期,他每天都和夫人手牵手走到人民广场散步。后来王老夫人中风后,不能行走,年近90岁的王锡良便亲自照顾夫人的饮食起居。

6、学习条件不错

“那个时候条件很好,工艺美院经常有画家来景德镇写生。我们就开始向他们学习。其中有一个梅健鹰先生,他是徐悲鸿的学生,国画画得很好,经常带我们去写生。我们得到他的帮助不少,这位先生后来去了美国工作。”

王锡良先生的谈话从头到尾都是带着一颗感恩的心。尽管他如今已是泰山北斗,当世明珠,但从他的谈话中可以看出他丝毫未曾忘怀那些曾经给予过他帮助的人以及工作单位。梅健鹰先生出现之时,王锡良其实已经名声大噪了,但在谈话时他还是一而再再而三得提及梅健鹰对他的帮助。由此可见王锡良不仅感恩,而且时刻持有一颗谦虚好学的心。

尽管王锡良先生一再说他那时候的条件不错,但通过整体的谈话内容来看,我发觉其实老先生是乐观向上,他把好处放大来说,把困难放小了看。

7、走过来的泰山北斗

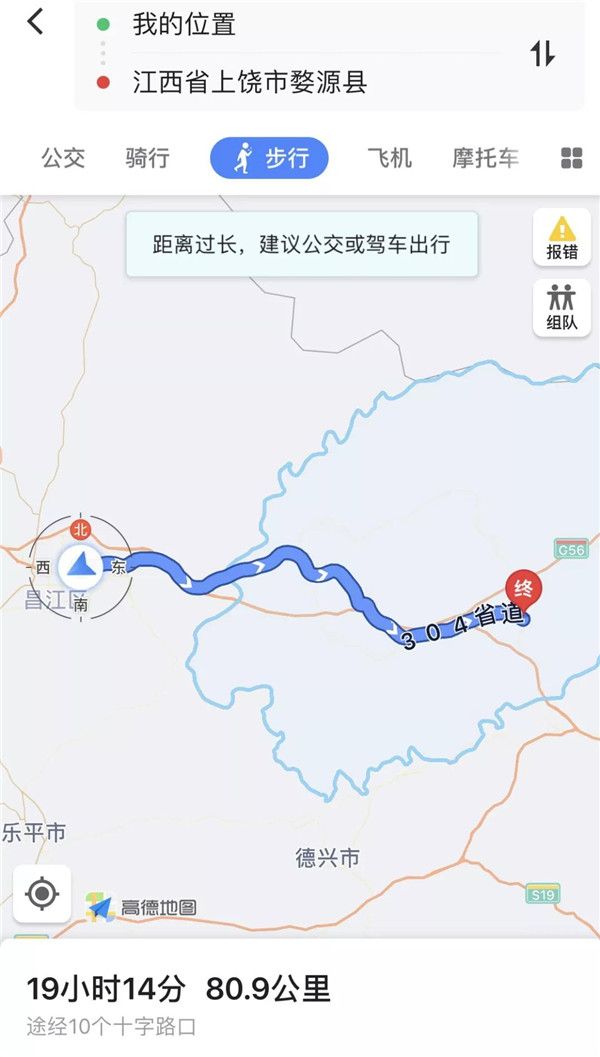

“那时候出去写生都是用脚量的,到婺源都是用脚量过去。”王锡良说这句话的时候云淡风轻,仿佛那200多里的路程就像200米一般。

“不骑自行车吗?”我插嘴问道。

“我到现在都不会骑车,那时候都是一步一步走过去。”

我打开高德地图,输入了“婺源县”地址,上面显示路程80.5公里,步行要走19小时零8分。这个数字看得我头皮发麻,那个时候的路应该还没有现在好走,现在地图上显示的是一条大路直线距离80.5公里,那时候弯弯曲曲还不知道要走多久。但这段漫漫长路,王锡良先生为了写生时常要走上一走。

▲景德镇到婺源的直线距离

8、人在“囧”途

“那个时候出去写生,住宿都是住农民家或者是小饭店。有一次我们有5人一起去写生,半路上在一家饭店投宿。这家饭店的床铺是一张床睡两个人,这样就单了一张床出来。我年纪最大,就让我一个人睡一张床。睡到半夜,另外来了个陌生客人投宿。他脚都没洗,伸着一双冰冷的脚就在我的另一头睡下了,睡了没多久他的另一只脚就搭到我身上来了,我整个后半夜都没法入睡。”王锡良先生说完摆了摆手,仿佛那双冰冷的臭脚就在他的眼前。

▲王锡良先生题词“陶瓷资讯” 王璜(左)喻月明

我们听完这段“趣事”都笑了起来,但笑过之后对他就更加钦佩起来。这位老艺术家在如此艰苦卓绝的条件下创作,不仅不对“苦”字只字不提,而且还说“当时的条件不错。”这究竟是怎样一种精神?

9、长寿的秘诀

当问及健康的秘诀时,王锡良先生说他从不吸烟喝酒。还有一点是他三十多年如一日地从里村步行四站公交车站的距离到新厂上班,下班之后又走回来。退休之后,每天与老伴步行去人民广场散步。

管住嘴,迈开腿诚然是健康的秘诀,但我认为好的脾气才是长寿的关键。老子在《道德经》中提出过“虚无寂静,静气守柔”的养生秘诀。人的七情六欲会干扰体内气血的运行,当我们的心灵达到虚无的极致,坚守住清净的境界是情定欲清,气血才会恢复自然的运行。对强身健体、防治疾病及延缓衰老均相当有利。

虽然王锡良先生只字未提他的性格如何,但是只要看过他的人就知道,这个人心静如水。我的根据有二,其一我前面有说过,这位老先生的面部是看不到什么皱纹的,额头特别光滑。这说明这位老先生平常面部表情不会很多,尤其是不会动怒,不然的话到了98岁的年龄,没有皱纹是基本不可能的。

其二,王锡良先生在聊天中提及他与张松茂先生(中国工艺美术大师)经常一起出去写生,结下了深厚的友谊,几十年来从未有过争吵。学艺术的人因为对艺术的见解不同而引发争执其实是再正常不过的事情。比如梵高和高更这两位大师,尽管是亲密无间的朋友,但因为梵高的脾气以及对艺术的不同见解,屡次争吵后分道扬镳。而王锡良先生则表示他与张松茂先生几十年来从未有过争吵。王与张的秉性可见一斑,这对艺术家来说是极其不易的。

10、淡泊名利的一代宗师

“陶研所大多数都是大学生,我只是一名小学生,怎么能领导别人呢?”这位泰山北斗说完伸出了右手的小拇指比了比自己。

1959年人民大会堂竣工,王锡良先生四块瓷板拼接起来的井冈山瓷板画挂进了人民大会堂江西厅,这件事情在当时引起了极大的轰动,那个时候的王锡良才30多岁。从北京回来后景德镇就评选出了首批“景德镇陶瓷艺术家”。王锡良占了其中一个席位,并且是最年轻的一个。

1961年时任轻工部陶瓷研所副所长的潘庸秉先生去世,于是上面领导决定提拔王锡良出任副所长。王锡良先生知道这个消息后,思考许久后写了一封长信给上面的领导,信里面的内容大致是“陶研所有很多大学生,我只是一名小学生,怎么能领导别人呢?我不能做副所长,我没有资格来当副所长,只要让我安安静静画瓷器就好。”

此后王锡良先生终身没有当过领导干部,心无旁骛地绘画创作。当时的轻工部陶瓷研究所的级别是非常之高的,堪比现在的景德镇陶瓷大学。王锡良先生“一介小学生”的举动不知道要让多少博士生汗颜?按当时王锡良先生的名望以及陶瓷艺术上的成就,他出任副所长其实是实至名归的,但是他却拒绝了,并且提出“只要让我安安静静画瓷器”就好的夙愿。

轻工部陶瓷研究所副所长这个职务诱惑是非常之大的,当时如果坐上这个位置,那么至少是衣食无忧了。对于那个物质匮乏的时代,这个职务几乎是无法拒绝的诱惑。但是王锡良面对唾手可得的机会居然写了一封长信拒绝了。天底下还有这么“傻”的人吗?正是由于大智若愚的王锡良拒绝了这个机会,他才可以一心一意投入到艺术创作中。这使得我们少了一位领导干部,但是多了一名中国美术工艺上的国宝级大师。

王锡良先生这个举动还帮他躲过了文革的冲击。当父亲问及他从艺几十年有没有什么遗憾?比如说有没有得意的作品在文革期间被销毁时?王锡良先生说从未有过遗憾,也没有遭到迫害。一则他一直为人谦逊平和,也从未当过干部;二则家庭成分还算不错,是小手工业者。古之所谓曲则全者,大概说的就是王锡良先生这一类人吧。

还有一件小事也侧面反映了王锡良先生淡薄名利的心态。当父亲提及以前曾庆红副主席来景德镇时,时任市委书记的舒晓琴女士邀请王锡良一起作陪吃饭这件事情时,王璜先生证实确实是有这么一回事,而且如果是有领导人到访景德镇,是经常会请王锡良先生一起过去的,今年年前景德镇现任市委书记钟志生先生还前来拜访。

但是遍观王锡良先生的客厅,除了一块“陶瓷世家”的匾额以及王老夫人的遗像,就再无其他挂件,比如王锡良先生的作品亦或是与国家领导人的合影。我从侧面理解为王锡良先生心中真正所牵挂的只有陶瓷以及他的夫人。

11、大师的“骗局”

“文革期间没有瓷器画,只能在纸上作画。我就被派去南昌的万寿馆做文革的宣传画。”王锡良先生回忆道。

“哦?还有没有瓷器画的时候?我记得当时的万寿馆是程世清搞的,程世清当时是江西省委革命委员会主任,林彪的亲信。我记得我12岁时他来过景德镇,我对这件事情印象特别深刻,当时程世清的权利非常大。”父亲说道。

▲喻镇荣先生(右)与王锡良先生(左)亲切交谈

接下来王锡良先生说了一句令我们大跌眼镜的话:“不错,我被迫‘骗’过他一次,我说给你们听。”

“我们平常作画都是宣纸画,但是那个时候的宣传画不要宣纸画,要油画。我从来没有画过油画,油画的颜色我不会调。怎么调都调不出漂亮的颜色。我们搞习惯了国画,油画调出来都是灰色调。有一次,程世清要来检查工作。检查到我们画画这块,那是肯定不能通过的。那一天比较走运,旁边有很多宣传用的板子,上面有很多不同的色块。这些板子正对着我们的画,投射出不同的颜色到我们的画上,使我们的画看起来就像是油画和国画的结合体。于是我们就把这些板子移动了一下,板子上的颜色正好投射到我们的画上。程世清来一看,哇!拿大拇指一伸,说:这幅画画得好,又有国画的风格又是油画。应该走这条路。”说起这件趣事时,王锡良先生一边学着程世清的样子比着大拇指,一边发笑。这名98岁的老人讲这个故事时笑得就像是一个孩子拿到了自己最心爱的糖果。

12、大师的忠告

“艺术要实实在在,专心专意,不要夸夸其谈。再一个要虚心,不要以为自己是大师,大师,不要把自己的位置摆得很高。现在真正认真创作的人已经不多,出去写生很少很少。写生是画画的一条路,可以画出新的东西出来。总是别人的东西重复重复就没有意思了。画画不一定要跟谁比,不同就是好。写生是来自于生活的。原来条件允许的情况下,我正月初一都要出去写生的。”当我们希望王锡良先生对年轻的艺术家们提出忠告时他如是说道。

我们交谈了100多分钟左右,不敢打搅王锡良先生太长时间,遂起身道别。王锡良先生自己从坐着的沙发上起身与我们一一握手道别,这一动作再次引起了我的关注。我的奶奶今年92岁,比王锡良先生小6岁。奶奶的身体状态也非常好,她年前与父亲散步走了十几里路也没喊累。她从沙发上坐着起身虽然也不用人搀扶,但是没有王锡良先生这般稳健,起身的速度也稍微慢了一筹。

▲王锡良先生起身与喻镇荣握手道别

13、德艺双馨的赤子

与王锡良先生这次近距离的交流将对我终身产生积极的影响。古人说听君一席话,胜读十年书大概说的就是这样。以前读《道德经》很多句子明白了字面的意思,但并不理解其内在真正的蕴理,这些蕴理在王锡良先生身上得到了全面的体现。

比如说2011年那次我看到王锡良先生或许是“上善若水”的境界,那么这一次王老先生无疑是“为天下溪,常德不离;常德不离,复归于婴儿。”的状态了。再比如说王老先生的从艺道路无疑是:“九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。”的诠释,他不仅用一步一个脚印地走去写生,几十年如一日得步行上班,而且在艺术的道路上不走捷径,脚踏实地。还有当领导推选他做陶研所副所长时他那“夫唯不争,天下莫能与之争。”的气度,使他躲过了文革的冲击。如果他当时做了副所长,杂务缠身,或许在艺术上就达不到如此高的境界了。

大家都说“德艺双馨”,“德”是在“艺”的前面的。这一次的拜访,我们感受最多的也是王老先生的“德”而非他的“艺”。当我们问及老先生对自己最满意的作品是哪一幅时,他甚至是摆摆手说不记得了。后来我明白了,正是由于他“常德不离”的状态,才使得这位98岁高龄的老艺术家呈现出了“复归于婴儿”的最高境界。

王锡良简介

王锡良,原籍安徽省黟县,1922年2月生于景德镇。系中国工艺美术大师、中国陶瓷美术大师,其幼年家境贫寒,12岁辍学随叔父王大凡〈“珠山八友”之一,景德镇陶瓷美术名家〉学绘瓷画。1952年进入景德镇美术合作社,2年后转入景德镇工艺社,随后进入轻工业部陶瓷工业科学研究所,从事陶瓷美术创作、研究。王锡良1959年被景德镇市人民政府首批授予“陶瓷美术家”。1979年被轻工业部授予“中国工艺美术大师”称号,为景德镇市首位获此殊荣者。1987年被评定为高级工艺美术师职称,2010年被大瓷网&大陶网艺术家数据库收录为陶瓷名家、1992年享受国务院颁发的“政府特殊津贴”系中国美术家协会会员、景德镇书画院院长。

(责任编辑/小楼)