江西景德镇因瓷而立,因瓷而兴,沿河建窑,因窑成市,由瓷器形成瓷业,以瓷业成就瓷都,历经唐、宋、元、明、清、民国各朝,终于形成了以珠山为中心、与昌江河流向平行一致、南北走向的城镇格局。

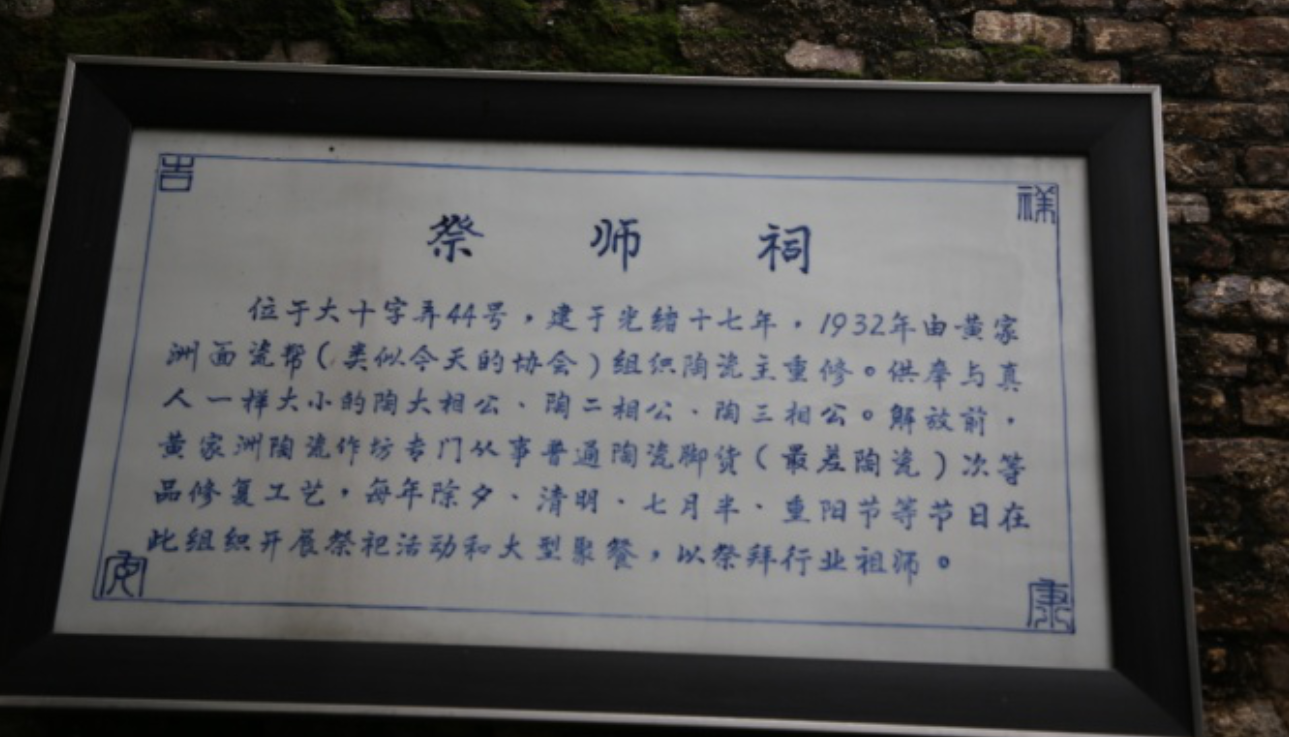

过去,镇上的老里弄向有“四山、八坞、九条半街、一百零八弄”之说,而大十字弄就是其中一条普通的不起眼的老弄。此弄房屋多以砖木结构为主,弄内还有至今保存较为完整的清代瓷业工人祭拜“洲店瓷”祖师的祭师祠。

祭师祠的建造和紧邻此地的黄家洲息息相关。黄家洲原名王家洲,东至何家洼西端,西至沿江东路,清初至民国时期,此地是专收次品瓷器进行加工出售的地方。

清郑廷桂《陶阳竹枝词》中说:“轻灵手段补油灰,估得明堆与暗堆。好约提篮小伙伴,黄家洲上走洲来。”清龚鉽《陶歌》中又说:“王家洲上多茅器,买卖偏多倔强人。比似携篮走洲客,只能消假不消真。”他们诗中描写的正是大清嘉庆年间黄家洲上小商贩们买卖次品瓷的情景。

但是,就是这小本生意的地盘,当时的苏湖会馆会首却执意要强占,引起三打黄家洲的擂台战,诉至官府,终因洲民人多理强而获胜。洲民为首者姓黄,人们便称此地为黄家洲了。

黄家洲在清代以前是无洲店的,只有少数摆地摊出售破烂瓷器的,直到“三打黄家洲”取得胜利后,洲店才逐渐增多。开始的店是竹棚,后来逐渐做起了木板房屋。到民国初期,黄家洲北面从瓷器街口起、下到昌江河边止的坐北朝南房屋都是卖次品瓷器的洲店。

为什么叫做洲店?因为店铺都是建在洲上,故此人们把卖破烂瓷器的小店叫做洲店。洲是指靠昌江河的近岸陆滩地,昌江则是当年景德镇对外交通和贸易的主要通道,当时昌江河上“舟帆日日蔽江来”,店建在洲上方便人们购买。

开洲店的大多是江西都昌籍的贫苦人,他们既缺本钱,也请不起伙计,全靠购买镇上窑户家的一些破烂脚货瓷自己修补加工好后再出售,故此开洲店的人被镇上人称为“洲店佬或洲佬”。

景德镇瓷器之所以蜚声海内外,就是因为确保了外销瓷的质量,残次品瓷均打入洲店瓷中,到黄家洲去专卖。洲店瓷实际上就是次品缺陷脚货,经过修补和加工好后再出售的比较便宜的瓷器,主要面向周边农村地区的底层老百姓。

遥想清代前期,一些贫苦都昌人聚集在黄家洲专门从事提篮走洲贩卖有缺陷的次品瓷器,或摆地摊、搭竹、木板棚开洲店。后来经营者越来越多,最终形成了一大瓷帮。这些底层百姓深知团结的力量,他们抱团取暖成立了组织,组织内设总老板和头首,只有加入了该组织的人才可以被允许在此做生意、开洲店。祭师祠就是由该组织建立起来的同业行会的联络处和办事处,也是他们开展活动和商议重大事情的地方。

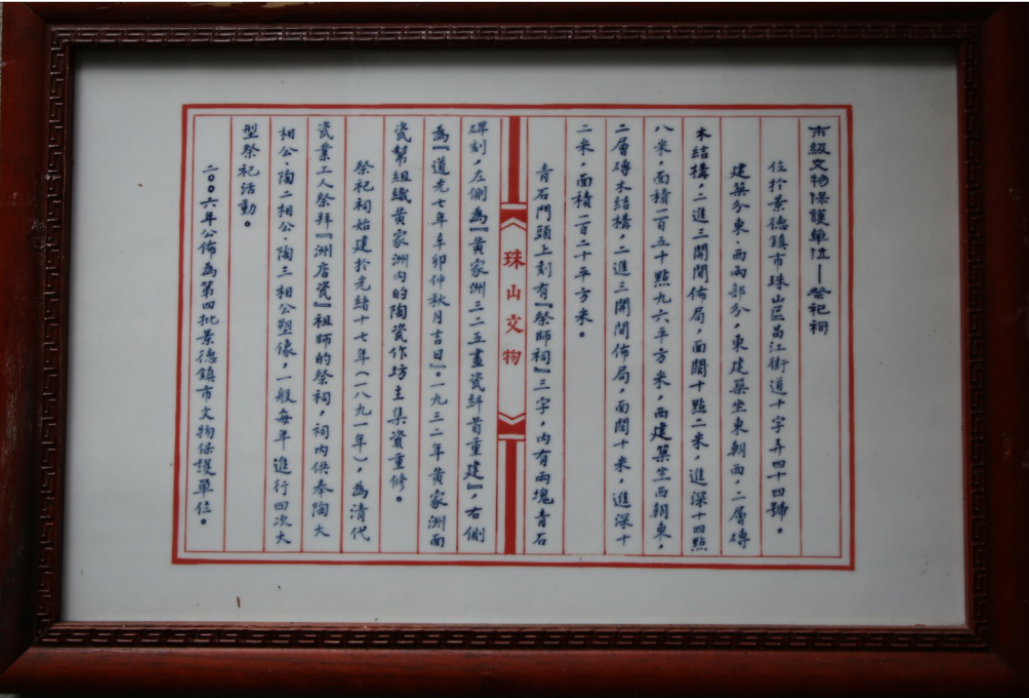

祭师祠位于今珠山区昌江街道瓷器街社区大十字弄44号,由两栋建筑和两块青石碑刻组成。

东边的建筑,坐东朝西,二层砖木结构,二进三开间布局,面阔10.2米,进深14.8米,面积150.96平方米,一部分梁架构件及窗户隔扇可见比较精致的贴金木雕装饰,如武将人物、宝瓶三戟(寓意“保升三级”)、花草等。精美绝伦的木雕,怎能不令人拍手叫绝!

西侧的建筑,坐西朝东,二层砖木结构,二进三开间布局,面阔10米,进深12米,面积120平方米。两块碑刻分别嵌在西侧建筑北厢房墙上,隐约可见刻于大清光绪年间,距今有一百好几十年了。

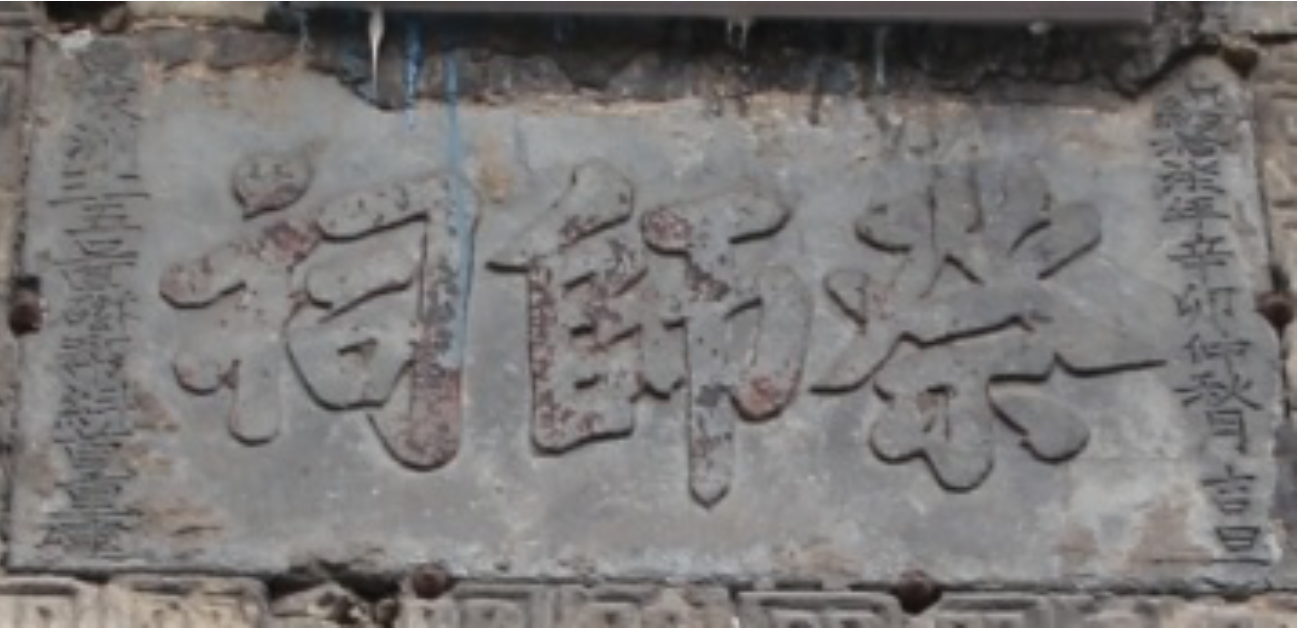

在两栋建筑之间有一栅门,上面青石上刻有“光绪拾柒年辛卯秋月吉旦祭师祠黄家洲二、三图磁帮纠首重建”字样。“图”指的是当时社会最基层的组织,类似于现在的居委会。“磁”,是瓷器“瓷”的俗字。纠首是民间自行举办一些活动的组织者,是负责召集、组织和实施的人,这里指该帮的总老板和会首。可见,该祭师祠是晚清光绪十七年(公元1891年)由洲店瓷帮重建的,老祭师祠大概建于清朝前期。

而东侧建筑的东面有一拱形小门可通往一小型院落,由这里可直通隔壁的另一条里弄——小黄家下弄。

祭师祠祭祀的就是洲店瓷行业的祖师——陶大相公、陶二相公等人。陶大、陶二,究竟为何方神圣?他们是人们口耳相传的人物,我以为应是第一代洲店佬中的杰出代表,他们应该是兄弟。根据此行业从业人员大多是都昌人的特点,陶氏兄弟也应是都昌人。他们首创和发展了洲店瓷,被后人尊为该行业祖师,受到洲店瓷工的建祠供奉。

祭师祠内原本是有供奉的祖师塑像的,1949年后被毁掉了。现存的祭师祠古建筑对景德镇陶瓷历史文化和古老的民俗文化研究以及清代景德镇建筑艺术研究都有着重要价值和意义。2005年7月14日,该祠被公布为景德镇市级文物保护单位。