很多朋友包括我们同行都曾谈论过一个话题:陶瓷最难鉴定也最容易鉴定。如今,这种说法又变了:陶瓷最难看了,书画最容易鉴定。因为书画家每个人的风格比较单一,虽然有模仿,但还是局限在一个狭小的范围内。陶瓷涉及到窑口众多,每个时代的东西很多,真假难以辨认,因此很多人对陶瓷鉴定感觉如雾里看花一样。如何鉴赏中国古陶瓷?本期编辑特别邀请首都博物馆研究员、著名陶瓷鉴定专家王春城为广大藏友指点迷津。王老师坦言,他就讲一种方法,其核心问题就两个字:自然。

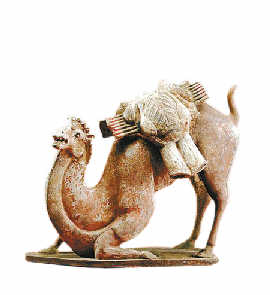

唐代彩绘灰陶卧骆驼

明龙泉窑双耳炉

商周时期原始瓷青釉弦纹杯

唐代彩色釉陶马男俑

宋代耀州窑月白釉荷叶纹罐

经实践检验,鉴赏中国古陶瓷要从瓷器痕迹上来分析。

使用痕迹:瓷器传世的最好见证

判断一件东西的真伪,光从釉、器型、纹饰、烧造方法等传统鉴定方法出发还不够,我觉得用一些痕迹的方法来辅助鉴别,很有必要。

比如说传世的东西一定要有传世使用的痕迹,这点是毋庸置疑的。因为凡是流散在民间的东西,它的经历一定是非常之坎坷, 这和故宫不一样,故宫依然有很多东西非常光鲜,那是在特定的环境中保存的,这些东西我们很难见到,也很难摸到。在判断传世品当中,自然使用痕迹是我们鉴定的一个重要方法。

一次鉴宝中,一位老先生挺不留情面地拿来一个大将军罐,往桌子上一搁,指着我鼻子说“坐那儿”,吓我一跳。没等我开口他就说:“你先别说话,这件东西的真假不重要,你得给我说出为什么。别两个字,假的,就给我打发了。”我把这个罐子翻过来,对老先生说:“我给您提个问题,圈足,圈足里面檐口的位置磨损程度为什么和外面的磨损程度是一致的?在什么样的情况下,它能磨损这么一致?您能告诉我吗?”老先生确实是一位前辈,拿过来说:“假的,不用说了。”

什么是正常的使用痕迹,什么是人为的使用痕迹,在摸索中大家会慢慢了解。一看感悟了,没有问题;再看迷惑了;再看推翻,不相信了,经过几个来回以后,就会总结出一个适合自己的区别痕迹的方法,这样再鉴定才会有意义。

唐代黄釉绞胎陶枕

新石器时代灰陶竹节形瓶

北宋越窑四系盖罐

工艺痕迹:各个历史时代的缩影

工艺痕迹应该说是非常复杂的,也非常难搞懂。元代以前老窑瓷器,里面基本上是不修胎的,自然拉出来的。在拉的过程中有一厘米左右的螺旋式拉坯痕迹,或深或浅,因器型、窑口、生产地域不同而定。以前我总结了半天,认为凡是有这种拉坯痕迹都差不多。为什么得出这种结论?因为这么多年我到景德镇去看,发现这种拉坯没有人会了,不多见了,拉出来的效果和我说出来的这种现象有很大的区别。

我现在的体会是有很多气孔痕迹、褶皱痕迹在一些粗制仿品器物上过于集中,比如拉坯以后就人为制造一些褶皱痕迹或者是气泡痕迹,不是很均匀很自然。拉坯和炼泥的工艺过程,包括修足的工艺过程很复杂,到今天为止,我几乎没有见到一件现代仿品的底足是这么样的,我讲得都是小件器物。无论是高足杯还是盘碗,平切足成直角,烧出来以后平切足的内部向里收缩,几乎成为一个抛面八字形,这种东西怎么形成我不得而知,好像就靠外沿的边支撑烧的,里面是一个八字形,大多见于出土。北京元代墓葬和元代教堂出土了很多这样的器物,包括北京很多工地出土的盘碗器型几乎都是这种器型,为什么会这样?无外乎减少器物本身和垫底的接触,但是我们理解翻过来就是平切内刮一刀,就是那么简单,但是内刮一刀的速度和技术水平炉火纯青,让你感觉到它就是一个自然的收缩,根本不是内刮一刀的,刮一刀的痕迹根本找不到。我们知道宋代的耀州窑,平切足内刮一刀外刮一刀痕迹非常清楚,因为胎泥本身的硬度不一样,在刮的过程中碰到硬的地方会有一些跳刀的痕迹,这种痕迹根本找不到,只能理解为是一个自然收缩,但是凭什么光收缩里面不收缩外面呢?对这些未知数的东西,我们至少应把一些现象掌握,到现在我没有见到一件仿品能够达到这种程度,诸如此类等等工艺上的特征和痕迹,都是我们需要认真研究和探讨的。

出土痕迹:历代瓷器出土的铁证

出土痕迹是一个很重要的痕迹,这个痕迹把握起来有很多的困难。同样是北方的土,北京的土和内蒙的土、东北的土是不一样的,南方的土,比如说四川、重庆的土,和江西的土、福建的土又不一样,土质都有很大差异。

首先我们了解人为附着的方法。一是胶粘,无论它是用乳胶、鸡蛋清,或是其他现代化的材料来粘合,都需要一层层地粘,粘完以后不能暴晒,一晒就裂了,一定要放在阳台或犄角旮旯里,慢慢阴干,水分自然挥发,挥发以后掸掉的就掸掉,掸不掉的就永远附着上面了。这种附着的层次是不清晰的。还有一种方法是埋在地里,埋个三两年,三年以上的不是没有,少,这是因为人们的浮躁,埋了这么多年一定是希望盈利的。好比我们说民国的东西,无论是绘画、雕塑还是瓷器、玉器、铜器都非常的精到。虽然大清朝不复存在了,但那个朝代对这些匠人的影响是潜移默化的。匠人们的心是静的,他崇尚一门手艺,有了这门手艺才有饭吃,所以他做的东西一定是踏踏实实的,是经得住推敲和琢磨的。现代人浮躁到这种程度,他沾的泥土也和浮躁的心贴在一块了,无论能埋多少年也是一样地要作弊,这往往也是暴露他们马脚的地方。(王春城)

气泡是陶瓷中比较常见的现象,有些器物的气泡十分明显,甚至用肉眼即能观察到,但也只能瞧出皮毛,无法做出总结,寻出规律。随着科技的进步,应用到古瓷鉴定中的仪器设备繁多,这也给众多研究陶瓷气泡的藏家和鉴定家带来诸多方便。

有关气泡形成的原因和变化规律,目前尚处于探索阶段。有人认为由于釉层中含水分子,在陶瓷烧制过程中,窑内的高温会使釉层中的结晶水或液态水气化,而被釉膜包住,释放不出来便形成为气泡。

也有人认为以石灰釉和石灰碱釉的古瓷,因釉中含有氧化钙元素,氧化钙元素在高温玻化过程中比较活跃,一活跃就产生了釉中气泡。

那么,即便解决了气泡的成因,而气泡在古瓷鉴定中是否起到作用呢?肯定者认为:古代窑口众多,但是同一时期或者同一窑口所烧器物必然是存在某些内在关联的,从胎釉的原料、配方、施釉方法、釉层厚薄、烧成温度等等方面来看确实存在一定道理的,也存在一定的参考价值的。

而否定者则认为:气泡不过是釉层中的一种自然现象,气泡无规律可循,不能成为釉中最典型、最本质的特征。不具有区分标识的功能,因而不能作为鉴定的依据。

从收藏与鉴定的严谨求实而又要勇于探索、拓开视野和思维的立场来说,两者都不能算完全正确,应该互相论证。既不能盲目从信,也不可一味否决。

根据已有的资料,对中国古代各朝各窑口器物气泡的特征,大体可做以下归纳:

商周及秦汉原始瓷:釉层较薄,釉中基本上无气泡;

六朝青瓷:由于器表布满密集的开片,只在聚釉处能观察到不明显的气泡;

唐瓷:如邢窑、长沙窑、邛窑等器物表面一般无明显气泡,五代时期的定窑白瓷一般只在底足和口沿等局部釉厚处才有细密均匀的小气泡,也有个别器物全身均匀分布密集的小气泡;

越窑青瓷:釉面浑身都均匀分布有隐约的密集小气泡,局部釉厚处则清晰可见。

宋瓷:至于宋元瓷器不存在气泡一说,实在难以信服,甚至可予以否定了。就宋瓷五大名窑来说,官、哥、定、钧四窑瓷器的气泡的特点是“聚沫攒珠”。汝瓷气泡的特点是“寥若晨星”;

元青花:特点是在密布的雾状小气泡层中散落着大气泡,绝无中等气泡过渡;

明永乐瓷:气泡特点是大、中、小气泡混杂,布局疏朗,但较宣德气泡少;

明宣德瓷:气泡呈大、中、小不同的气泡群,群与群之间间距流朗;

明成化瓷:彻底改变了宣德瓷的情况,显得小而密集。

成化之后:冯先铭先生将成化瓷气泡作为官窑瓷气泡的分界线,成化以后的官窑瓷气泡,基本上都是小而密集形成的。但是,也有些特别的器物独具特点。

死亡气泡:

瓷釉经过长时间的老化,釉中气泡呈黑、褐、棕色,甚至破开等情况都可称死亡气泡。

釉中气泡死亡是因透明光亮的闭封气泡受到大气层和其它物质的长期污染和浸蚀,空气进入了闭封的气泡中,一些气泡内壁上就开始变颜色。

时间再长一些加上大气的压力作用下,气泡的中间(顶端)部位处的薄釉釉质开始脱落,气泡釉质的厚薄有一个平行的分界线,就在分界线上面薄釉层的釉质全部脱落,形成了一圈整齐而光洁的小圆孔,这就是气泡破开形态。

一般时间越长,死亡气泡越多,但不绝对,如秘色瓷与隋瓷。要么无气泡,即便有,也无死亡气泡。

在正常的空间存放中,瓷器气泡自行变化着,如果真的能够对它有足够的认知、理性对待,就会像一个晴雨表,使得我们对古瓷的断代和鉴定有极大的帮助。偶有听说死亡气泡可仿制,虽不经见,但也让我们感觉到对古瓷气泡等鉴定方法的深入探究有了更大的迫切感。

(责任编辑/张敏)